1983年 夏の北海道

俺は、長年の夢(と言っても4年くらいか)であった北海道にちょっとした旅をすることにした。

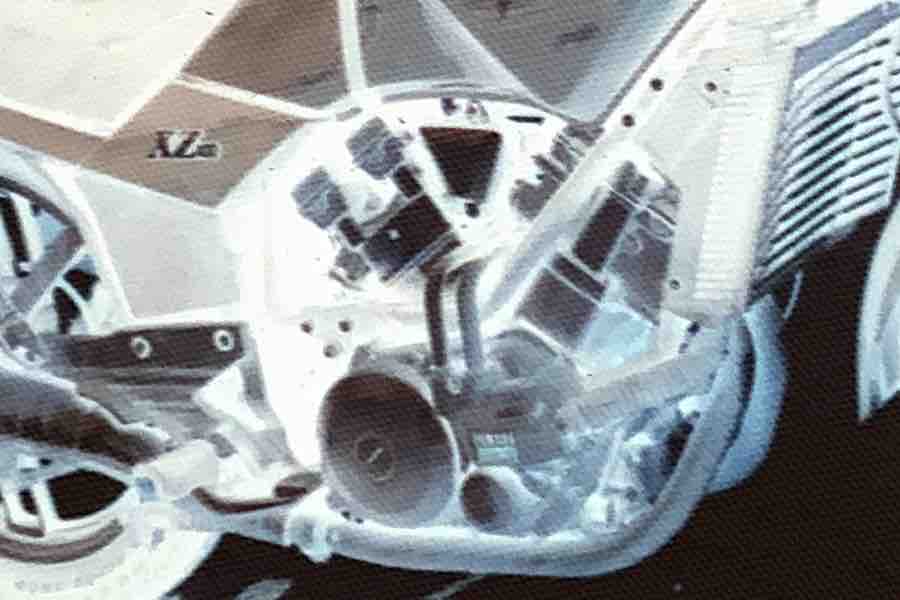

相棒は、この旅のために買ったヤマハXZ400(中古)というエンジンは水冷V-TwinDOHC 駆動方式はシャフトドライブのバイクでバイクだった。

XZ400はリアサスには初代RZと同様のモノサスペンションが使われており、近未来的な角ばったデザインが採用されていた。

YAMAHA ZX400 wikipediaより

モデルとしてはロードスポーツ(1980年代当時の呼称ではヨーロピアンタイプ)に分類される。

駆動方式はシャフトドライブを採用。安定性に優れ、長距離ツーリングに向いている。

搭載されるエンジンはYICS(ヤマハインダクションコントロールシステム)を採用した水冷DOHCV型2気筒。

500ccモデルと400ccモデルで同じ車体を使用しているため、当時の400ccクラスとしては大柄な車格をしている。wikipedia

北海道までいけるかもしれない

当時は就職2年目の俺は、夏休み5日間と隔週土曜日の休みを誰かと代われば、と考えた。

旅をする事に大きな意味なんてない。

北海道には、日本の本州とは違った街並み、景色が見れるという。

ただ、いつもと違った風景を見たかったのが本当の理由だと思います。

過去にバイク雑誌で鈴木忠男(現バイクパーツで有名なSP忠男)という元モトクロス競技をしていた人が雑誌の企画か何かでヤマハXT500というビッグオフロード単気筒エンジン(SR500は同じシングルエンジンを使ったロードモデル)で北海道を駆け回った記事を読んで、自分も、いつかは北海道に行ってみたいなと思っていたのかもしれません。

この時の記事には、北海道はバイク天国?とか書いてあって、当時のライダーの憧れの地であったように記憶しています。

考えているよりも行動

一泊二日や二泊三日のツーリングならば、行き当たりばったりでも何とかなるなと思っていましたが、さすがに北海道に行くには、本州から北海道にたどり着くだけで、丸一日以上が必要になる最果ての地(さいはてのち)であった。

初めての北海道なので、目標は日本最北端の宗谷岬まで行って、1番の端っこに行ったぞと自慢をしたかったのかもしれません。

何しろ情報は本か雑誌くらいしか手に入らない時代であったので、当たって砕けろという時代だったのかもしれません。

一人旅の始まり

写真は、早朝で暗い中、荷造りを終えてアパートを出発する時のXZ400だ。

東京の街全体が薄い霧に包まれていて、夏の後半だったが、ひんやりとして気持ち良かった。

少し広い道路まで、バイクを押して公園の横の歩道でバイクのセルボタンを押す。

少し長めのクランキングの後2度目のセルボタンでエンジンは目覚めた。

少しエンジンを温めるつもりだったが、早朝だったので、静かな住宅街では迷惑な排気音かもしれないと思い、ヘルメットとグローブを着けてすぐにバイクにまたがった。

クラッチを切り、ギアをローにして、軽くアクセルをあおりながらクラッチを繋ぐと、リアタイヤからキュッと音がして走り出す。

XZ400は、低回転のトルクが高いのと、シャフトドライブのダイレクトな駆動のせいか、簡単にリアタイヤをホイールスピンさせることができた。

期待に胸を膨らませて

まだ暗い、朝靄の中を、クルマのまばらな首都高を気持ちよく走行する。

不慣れな首都高ほど厄介な道はない。

なんとなく、看板を見ながら道路を選択していく作業は、首都高速道路を知らない人にとっては難しく感じるだろう。

東北自動車道に入る頃には、夜は白み始め、同時に朝靄も消えた。

快調に走るXZ400は、快調に高速道路を駆け抜けていく。

突然のトラブルに

ところが、岩手あたりで、エンジンが突然停止する。

何と高速道路でエンジンが停止するなんて、

リザーブの位置にして数回セルを回したが、エンジンは反応せず、

念のためにガソリンタンクの量を確認したが、まだ、たっぷりと残っていた。

メチャクチャ焦りまくる!

この現象は、燃料タンクのキャップの近くの小さな穴が詰まってしまったようです。

自然落下でキャブレターにガソリンを送るのだが、ガソリンの量が減ってきて燃料タンク内が陰圧になってキャブレターにいかない状態になったと数年後に分かりました。

エンジンストップの原因

長時間連続で走行するとガソリンタンク内が陰圧になりやすかったと考えられました。

そう、燃料のキャップを開けたので、陰圧が解消されたのですね。

10分くらいして、何気にセルを回すとエンジンが始動する。

ラッキー!

エンジンの回り方に注意しながらサービスエリアまでたどり着いた。

色々と、わかる範囲で点検してみるが、どこも悪いところは、その時は見当たらなかった。

選択肢は、行くしかない!(ここで天候が雨だったら、たぶん、自分のアパートに帰っただろうと予想できる)

フェリーで北海道に渡る

大間港には夕方到着した。(記憶では野辺地だったのだが、)

何時出発とか、フェリー乗り場で知る時代、何とか、北海道に渡れれば良いと考えていました。

夕方発で夜に着く便に運良く乗り込めました。

フェリーの中のことはよく覚えていないので、たぶん疲れて眠っていたのかもしれません。

函館のフェリー乗り場に到着して、今晩寝どこは、どうしょうかなと内心考えていました。

周りにいるツーリングに来た同様のライダーたちに聞くと、一部の人を除いてはフェリーターミナルの凸凹の椅子で寝るよと。

ほとんどの人が大学生で、毎年夏の1ヶ月はバイクで北海道を旅しているという人も中にはいた。

驚きと共に羨ましい!

初めての北海道はフェリーターミナルで

泊まるところはフェリーターミナルの待合室にきまった。

でも、函館の夜景は見ておきたいので、そのことをライダーたちに聞くと、

「函館山の道路は2輪車進入禁止だよ」と

その当時の一部のバイク乗りの素行の悪さとライダーへの風当たりの強さを感じた。

「でも、深夜ならば、誰もいないから、登れるよ」

と教えてもらった。

その時に、北海道の様々なことの情報の収集ができたのは大きかった。

行っておいた方がいいよ、という場所や、

「おまわりさんがヘリでネズミ取りしているよ。」

「知床はいいよ!」

北海道の経験豊富なライダーたちの情報を聞きながら、世は更けていくのでした。(本当に面白い話がいっぱいでした)

北海道1日目

函館のフェリー乗り場を後にするときは、朝方から降ってきた雨に、ちょっと気分はしょんぼりです。

雨の中、札幌まで同行したのは、赤いスズキGSX400Fの方です。

走行ルートや、どこで止まって何を話したのか、全く記憶にはないですが、面白い人だったなと印象に残っています。

結局、札幌駅まで一緒に走行し、自分の泊まるところが決まるまで、同行してくれました。(感謝感激雨霰)

札幌のビジネスホテルで、濡れた体を風呂で温めて、札幌の町に晩飯を求めて歩いた記憶はあるが、

バイクと雨は、今でもそうですが、最悪の関係ですね。

札幌から北を目指す

札幌から旭川方面にバイクを走らせました。

XZ400は快調で、高速道路でのエンジンストップは何だったんだろうと思いながら走行しました。

札幌時計台とかに寄るつもりだったが、道路にはクルマが溢れて、信号待ちなどで結構な時間が経過したのでパスすることに。

天候は曇りだったように思う。

ひたすら北を目指す予定でしたが、天気予報では、北方向は雨になるような情報でした。

滝川から方向転換して、富良野を抜けて、帯広で一泊することにしました。

富良野には、有名なスキー場があるので、少し興味があったのですが、雨と霧で山頂が、よく見えなかったですね。

人間とは、気分によって大きく考え方や気持ちが変わってしまうことがバイク旅をするとよくわかりますね。

バイクに乗って旅をするときは、90%の試練と、10%の喜びだと、その10%に、とびっきりの感動があるのです。

その感動を求めて、バイク旅をしているのかもしれません。

久しぶりの快晴に心が躍る

帯広のビジネスホテルを出ると、とびっきりの青空が待っていました。(やっぱり、晴れると気分が違います)

ここから一気に稚内まで行きたいです。

国道273号線を北上したのだと思います。(記憶が曖昧です)

糠平(ぬかびら)ダムと工事中?の糠平大橋の写真がありました。

通った道路は現在の道路ではなく林道みたいな道路で、深い砂利が挽(ま)いてありました。

XZ400は重めのオンロードバイクなので、ハンドルが取られて、とても緊張する道路でした。(大きなダンプカーも走っていたと思います)

ダンプカーが抜いていくと、そのあとはしばらく前が見えないので、ホコリが晴れるまでしばしの休憩時間が必要でした。

それが何十キロも続くのですから、神経をすり減らしながらの走行です。(時速50km/h以上で走ろうとすると、ちょっとしたワダチで転倒しそうになりました。重いバイクで砂利道は難しい!!)

オフロードバイクの方が良かったかもと思った瞬間でした。

オフロードバイクでもこの深い砂利にはハンドルを、とられてしまいますね。

写真はどこで撮ったかよくわからなかったのですが、たぶん、大雪湖で撮ったように思います。

本当に晴れて、涼しい高原の風が吹き抜けて、気分は絶好調です。

写真の大雪山国立公園だけ読むことができました。

ずーと走り続けると、下のような岩肌が見えてきました。

層雲峡(そううんきょう)と呼ばれていました。

この岩は、柱状節理(ちゅうじょうせつり)と呼ばれ、ある条件下で溶岩が冷え固まるときにできるそうです。

有名どこでは、福井県の東尋坊(とうじんぼう)が有名ですね。

層雲峡の峡谷美が最も素晴らしい場所である。約3万年前の大雪山の噴火により堆積した溶結凝灰岩が石狩川によって浸食されたことにより形成された、高さ200m前後の柱状節理の断崖を間近に見ることができる。

wikipedia

長い直線道路は、限りなく、真っ直ぐに感じるので、人間の真理としてスピードを出してしまうのは仕方がないですね。

自分は、ひねくれもんなので、直線道路はゆっくり景色を楽しみながら走行して、カーブではバイク独自のコーナーリングを楽しむことが多いですが。

でも、直線をゆっくり走ると、とっても暇に感じますが。

時間を稼ぎたい感情はありますが、ちょうど良い、気持ちが落ち着くくらいの速度で走行します。

稚内の旅館で泊まりました。

夕食は歩いていける近くの食堂で食べたような記憶があります。

町を歩くと、稚内の街並みは、北国の印象が強く、その当時は結構さびれていたと感じました。(現在の稚内は結構賑やかですが)

ただ、この辺の町でガソリンを補給する時に、くじを引いたら五百円玉の掴み取りが当たって、ガソリン代がチャラになったことを思い出しました。

いいこと??はあるものですね。

日本最北端の地へ

翌朝、とうとう日本の最北端の地に行きました。

このモニュメントは有名ですが、現在のものとは異なります。(写真の写りが悪すぎ)

人の心は、どうして端っこに動かされるのだろうか?

この旅の、最初の目標は達成されたように感じました。

(何でこんなに単純な目標、目的なのかは今となっては覚えていませんが)

日本最北端の地の碑 北極星の一稜をモチーフにしたデザインになっており、中心にあるNの文字は「北」(North)を、台座の円形は「平和と協調」を表している。 石碑の高さは緯度(北緯45度31分22秒)にちなみ4.53mである。 1961年(昭和36年)に初代の石碑建立後、1968年(昭和43年)に正確な最北端の位置に現在の2代目石碑が建立された。 1988年(昭和63年)には周辺に駐車場と広場を設置するため海岸を埋め立て、広場の最も北側の場所に移設した。

wikipedia

最北端のところにある高台にも上がった写真がありました。

全く記憶にはなかったのですが、写真を見返して初めてわかりました。

写真は嘘をつきませんからね。

天候は抜群に良くて、ものすごく気持ちが良かったのを覚えています。

たかが最北端、されど最北端

ライダーは何故かそこを目指してしまいます。

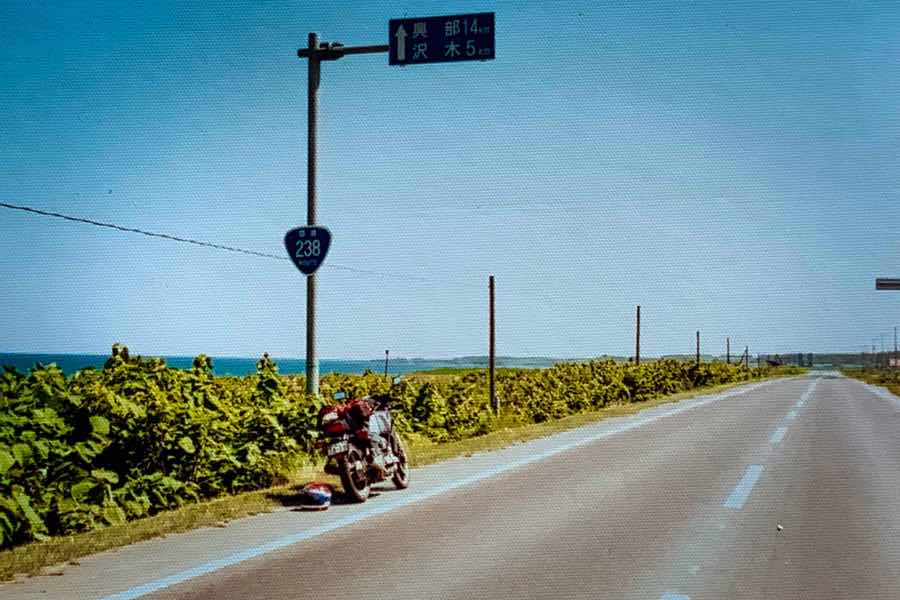

オホーツク海の海岸線を南下しました。

天気が良かったので、コーヒーかジュースでも飲んだのだと思います。

店のおばちゃんと世間話でもしたのかもしれません。

この後に向かったのは、知床半島です(フェリー乗り場でおすすめの場所だった)。

天候も良さそうなので、ものすごく楽しみにしていました。

写真は小さいですが、店の隣に2台車が止まっていますが、ものすごく形が古いですね。(笑い)

サロマ湖の看板の前のXZ400の勇姿です。

雨の中やオフロードを走って、とっても汚れていますが、かっちょえーと思っています。

自分だけかもしれませんが、

その後、道路沿いに生い茂る原生花園を楽しみに走行していたのですが、いつの間にか通り過ぎていました。

見頃はとうに終わっていたようです。残念!

サロマ湖 佐呂間湖、猿澗湖などもあるが、現在ではカタカナ表記が一般的である。面積は約152km2で、北海道内で最も大きな湖であり、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで日本で3番目に大きく(日本の湖沼の面積順の一覧参照)、汽水湖では日本最大である。 湖名の由来は、アイヌ語の「サル・オマ・ペツ」(ヨシが生える川)より。これは本来、流入河川の一つの佐呂間別川を指した地名であり、現在のサロマ湖の方はただトー(湖)と呼ばれた。

wikipedia

とうとう、知床半島まできた

やっとこさ、知床半島まで来ました。

知床5湖まで早い時間に到着したく知床のワインディングロードで、遅い車を追い越したところに、たまたまパトカーがいて、センターラインのはみ出し禁止の違反で切符を切られました。

めんどくさいけど、決まりは決まりです。

前日の五百円玉掴み取りで上がったテンションが一気に下がってしまいました。(損得勘定したら結局マイナスでした、ガク)

知床五湖に到着した時には、もう夕方近くでした。

函館フェリー乗り場で聞いた情報では、カムイワッカの滝の温泉に入らなければ、いけないよと言われていましたが、時間がなくて、知床5湖も周遊できないくらいでした。

大学生で夏休みに毎年一月くらい滞在している人が、函館のフェリーターミナルで話していた内容は、今年は一月全期間、知床半島で過ごすと言っていたことが印象的でした。それくらい、知床半島は、内容が濃いということかもしれないと考えていました。

五湖の周辺を回っている時には、もう、この景色です。

全部回るのはとても無理でした。

時間配分がめちゃくちゃですね。

来年来ればいい、と思っていました。

知床五湖(しれとこごこ)は、北海道斜里町にある湖(秘湖、沼)である。

五湖とあり、一湖から五湖までの名前がついている。ただし、湿地帯にあるため融雪期には数が増える。 知床八景の一つに数えられる観光地として、一湖を見下ろす展望台や湖を巡る遊歩道が整備されている。

知床連山や原生林を水面に映す素晴らしい風景は、訪れる観光客の心をとらえて放さない。 遊歩道では、エゾリスやエゾシカなどが観察される一方、ヒグマが目撃されることもあり(後述)注意を要する。

ヒグマの出没状況によっては、遊歩道の一部または全部が閉鎖される場合がある。

また、夜間と冬期は閉鎖される。

周辺の植生は、エゾマツやトドマツが主であるが、近年、頭数が激増したシカの食害のため天然更新が滞り、全体的な衰退傾向が危惧されている。wikipedia

ここで、退散して、宿泊予約しておいた網走迄走ります。

たまたま、5湖を一緒に回った人からは、寝袋があったら、テントを貸すよと言われましたが、寝袋なんて持っていませんでした。

今回は、北海道を体験するだけの計画ですから、テント泊なんて考えていませんでしたから。

網走に着いたら、もう真っ暗です。

網走刑務所が当時のツーリングレポートの撮影ポイントでしたが。(でも、行きませんでした。)

網走から襟裳岬

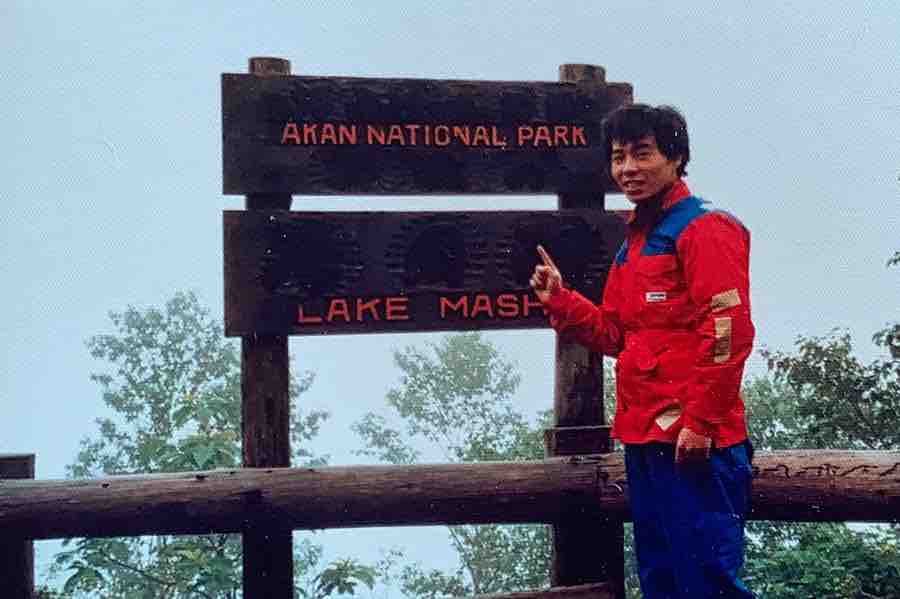

早朝に出発し、摩周湖(水の透明度は日本一?)に到着しました。

山道に入ると霧が深くなって、先の見えない道路を徐行して登ったけれど、

歌通り、霧に覆われて全く見えませんでした。(霧の摩周湖)

でも、霧があったのは、その湖の周辺のみで、山から降りてくると、霧はなかったのが不思議でなりませんでした。

摩周湖(ましゅうこ)は、北海道川上郡弟子屈町にある湖。

日本でもっとも、世界ではバイカル湖についで2番目に透明度の高い湖である。

2001年には北海道遺産に選定された。急激に深くなっていることとその透明度から青以外の光の反射が少なく、よく晴れた日の湖面の色は「摩周ブルー」と呼ばれている。wikipedia

曇り空でしたが、双湖はよく見えました。

後から知ったのですが、北海道の湖は、火山噴火後に火口が崩れ落ちて、カルディラ湖になったのですね。

有名なカルディラは阿蘇山(九州)ですが。

この双湖は、阿寒湖の一部が噴火で堰き止められてできた湖の一つだそうです。

途中で、出会った白赤のRZ250の方と行き先を確認すると、襟裳岬方面で同じだったので同行させていただきました。

その白赤のRZ250の本日の目的の一つは、池田のワイン場でステーキを食べると言っていたので、私も興味があったので、ご一緒させていただきました。

美味かった!ミディアムレアです、ハイ!

その当時、情報が乏しい時代なので、暇そうにしている人には、よく声をかけて世間話をしましたね(^^;;

(ライダーだけでなく地元の人ともよくお話しさせていただきました)

襟裳岬に向かう国道336号線は黄金道路(工事費用が半端ない)と呼ばれるほどの難工事だったそうです。

実際に、天候が荒れていないにもかかわらず、走行中に道路に波飛沫(なみしぶき)が降ってきました。(カッパを着ていて良かったです、事前に他のライダーからの情報で知っていました)

一緒に走っていた赤白RZ250が写真に少し写っていました。

黄金道路 えりも町庶野 – 広尾町音調津の33.5 km。1934年(昭和9年)10月31日竣工で、竣工当時の名前は日勝海岸道路。正式には地方費道帯広浦河線といった。

日高山脈が海岸までせまり交通難所となっていた場所で、黄金を敷き詰められるほど、建設に莫大な費用(総工費945 503円、1 mあたり28円20銭)を投じ、1927年(昭和2年)の着工から8年もの歳月を要して断崖を切り開く難工事の末に開通したことが名称の由来。wikipedia

襟裳岬

森進一の歌にある襟裳岬に到着です。(古い人間だと直ぐにわかりますね)

とっても綺麗に整備されていた記憶があります。

岬の良いところは、視界が広いところですかね。(そんなことを考えていました。)

襟裳岬の近くの民宿で泊まりました。

襟裳岬(えりもみさき)は、北海道幌泉郡えりも町えりも岬に属し、太平洋に面する岬。

北緯41度55分28秒、東経143度14分57秒。北海道の形を大きく表徴する自然地形の一つである。

日高山脈の最南端で、太平洋に向かって南へ突き出した岬である。海上にまで岩礁群も伸びている。wikipedia

楽しかった北海道最後の日です

北海道最終日です 。

苫小牧からフェリーに乗って優雅に東京に戻るつもりでした。

ところが、貧乏人根性が芽生えたんでしょう。

天気が良かったので、走行している間に気が変わってしまいました。

陸送でいけば、もう1日北海道を楽しめるのではないか。

昭和新山の写真ですね。

有珠山とともに気象庁による常時観測火山に指定されている。山への立ち入りは禁止されており、特別な許可がなければ入山することができない。

昭和新山は1943年(昭和18年)12月から1945年(昭和20年)9月までの2年間に17回の活発な火山活動を見せた溶岩ドームである。

wikipedia

東京までたどり着いた記憶はない

道南の道路(信号機の多い渋滞の道路を通過したのは覚えているのですが、他に立ち寄ったところは覚えていません)を通って、函館まで行き、大間港に渡って、雨の中、ひたすら東北自動車道路を南下したことを覚えています。(この時は、苫小牧からフェリーで帰れば良かったと後悔していました)

実はどこで休んだり止まったりしたのか覚えていません。

リアタイヤの溝が怪しかったので、滑って転けないようにだけ考えて東北自動車道を走りました。

そして、休みの最終日は、疲れ果て、アパートでひたすら爆睡したことを思い出しました。

北海道の旅から帰ってから、来年もまた北海道にいくからね!

と決心していたように思いますが、

BUT! 次の年、就職先が変わって、仕事が回らないので休みが取れない現場になってしまいました。

次の北海道の旅は、仕事を辞めた次の年の2018年に行きました。

北海道に再び行くと決心してから、35年後に実現したことになりました。

バイク旅には、雨という試練がありますが、晴れというご褒美もあります。

その落差(コントラスト)が大きいので、35年の年月を経ても自分の記憶に刻まれているのかもしれません

思い返せば

この北海道ツーリングの経験が、私の最初の一人旅だったのだと思います。(2、3日のソロツーリングや友達を訪ねて高知土佐の往復はありましたが)

土砂降りの雨の中、夏なのに寒さに耐えての走行や、高原の一本道を涼しい空気と心地よい太陽の温かみを感じながら走るバイクと一体になる感覚、何キロも続く砂利道を必死で走りきったこと、何もかもスケールの大きな北海道の大地、荒れる襟裳の海など、人生にも通じる何かを感じ取ることができました。

自分自身が自分の責任で生きる自由な人生は、この一人旅とよく似ています。

自由とは、自分で全責任を持つこと、良いことも悪いことも全てを受け入れること、そして、対人関係から解放されること……..かなぁ(^^;;

出会った すべての人や風景に感謝